설화는 한 국가의 민족들에게서 수 천년 동안 전해져 내려오는 이야기이다. 이러한 이야기는 민족의 문화와 민족성을 그대로 반영한다.

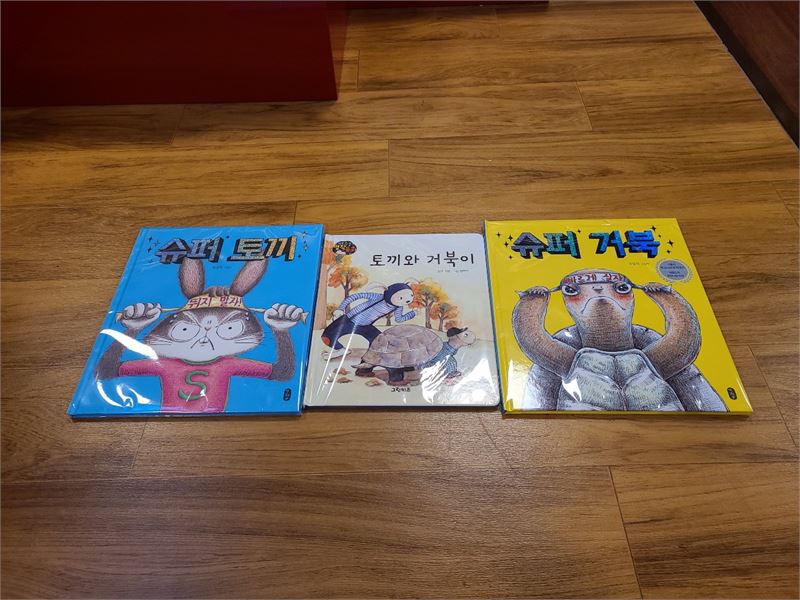

한 국가의 민족에게 전해져 내려오는 설화는 반드시 그 나라에만 존재하는 것은 아니다. 예를 들면 우리나라에는 토끼와 거북이 이야기로 유명한 「별주부전」의 뿌리를 찾아가면 인도의 불전설화에 기원한다.

이렇듯 설화를 통해 각 국의 문화의 전파와 교류도 찾아 볼 수 있다.

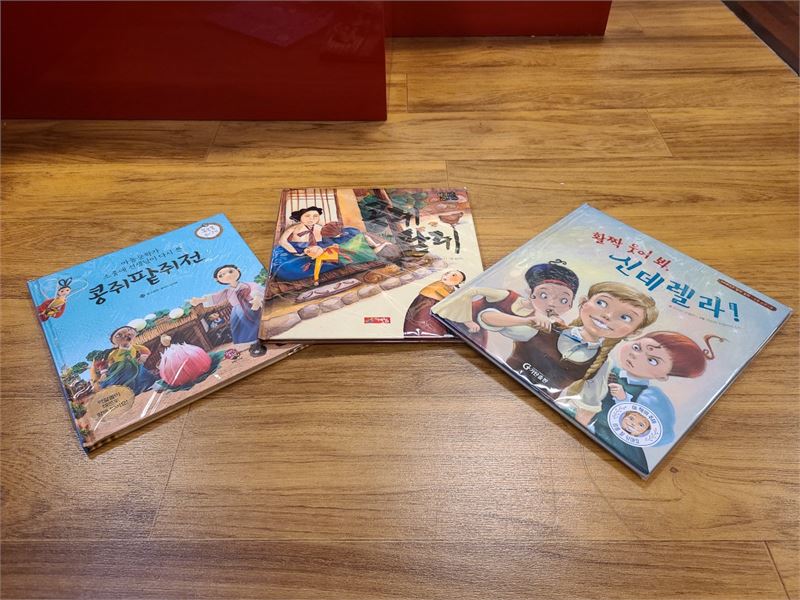

동서양을 막론하고 존재하는 설화의 유형 중 ‘계모형 설화’가 있다. 계모와 전처 자식 간의 갈등을 주된 내용으로 한 이야기들이다.

계모형 설화에서 계모는 악인의 전형으로 그려지고 있고, 전처의 자식은 선인의 전형으로 나타나고 있다. 계모가 전처의 자식을 괴롭히거나 헤치는 방법은 작품마다 비슷하나 조금씩 차이를 보이고, 결말은 주인공의 행복한 삶을 다루고 있다.

계모형 설화는 다양한 모티프를 동원하여 관습적이고 유형화된 이야기 구조를 형성하고 있는데, 이 때 동원되는 모티프의 양상과 가짓수 및 배열의 순서 등은 계모형 설화의 판도 안에서 나름의 독자성과 변별성을 지니는 작품군을 만들어 내는 동인이 되기도 한다.다른 나라의 설화에 비해 동남아시아의 설화는 우리나라에 많이 알려져 있지 않다. 본 칼럼에서는 세계의 보편적인 설화의 유형인 ‘계모형 설화’가 동남아시아의 숨겨진 보석으로 불리는 미얀마에서는 어떤 이야기로 변형되어 전해지는지 살펴보고자 한다.

미얀마의 계모형 설화인 「큰 거북이 이야기」는 미얀마 문화의 근간이 되는 불교의 사상과 결합되어, 오늘날 미얀마 사람들에게 인생의 교훈과 지혜를 전해주고 있다.

■ 미얀마 문화의 뿌리, 불교사상

미얀마는 ‘황금의 나라(15세기 미얀마 남부의 왕 담마제디는 자신의 영토에 여러 가지 비석을 남겼는데 그 중 깔리야니 비문에 ‘suvurnabhumi(황금의 땅)’이라고 적어 놓았다.)’ 혹은 ‘천불천탑의 신비’를 가진 나라로 많이 알려져 있다.

10세기 바간 왕국이 세워지면서 본격적으로 상좌부 불교를 받아들이게 된 미얀마. 왕들은 전륜성왕을 꿈꾸면서 국토에 많은 황금 파고다를 건립하였고 이것이 자연스럽게 미얀마의 특징이 되었다. 미얀마는 오랜 시간동안 불교의 영향을 받아 문화와 사회가 발달하게 되었다.

이 과정 속에서 미얀마의 문학도 불교와 밀접한 관련을 맺게 되었다. 미얀마의 전설과 신화, 소설과 시의 주된 주제는 불교이다.

‘큰 거북이 이야기’

전개과정

‘큰 거북이 이야기’는 미얀마의 대표적인 민담이자 민간설화이다. 심성이 나쁜 계모와 그녀의 딸, 전처 자식간의 갈등을 다루는 계모형 설화이다.

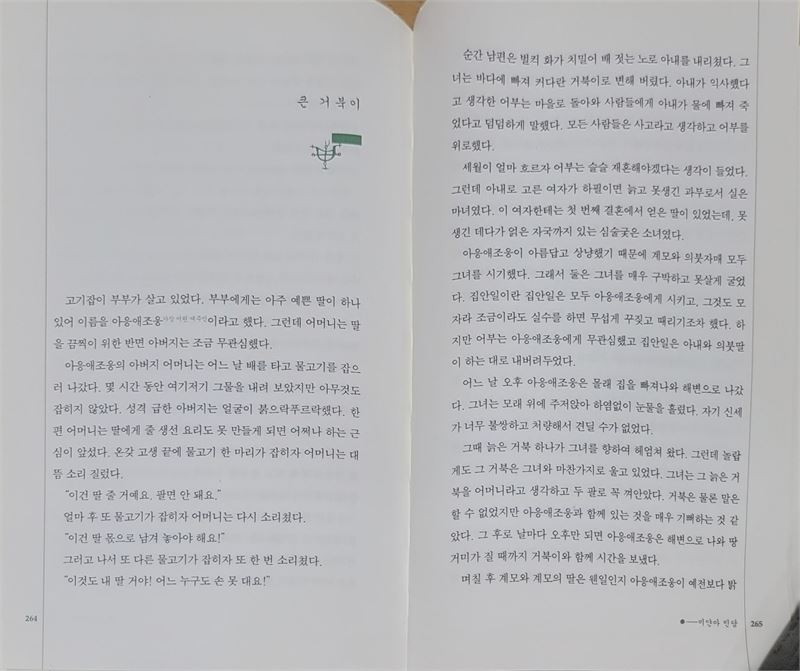

이 설화는 지혜롭지 못 한 아버지의 판단으로 인해 시작된 어머니의 죽음으로부터 시작한다.

어머니의 죽음 이후로 들어온 계모와 그녀의 딸이 주인공 아응애조웅(편집자 주 : '가장 어린 여주인'이란 의미)을 괴롭혔다.

우연히 해변가에서 만난 거북이를 돌아가신 어머니라고 생각하게 된 아응애조웅. 거북이와 만나는 시간이 늘어나면서 점차 표정이 밝아졌다.

이런 행복한 모습을 보기 싫었던 계모와 이복자매는 계략을 통해 거북이를 죽여 잡아먹었고, 아응애조웅은 다시 불행해졌다.

아응애조웅은 계모와 이복자매가 먹고 버린 거북이 뼈를 모아 땅에 묻었다. 그 자리엔 황금나무가 자라기 시작했다. 마침 왕이 마을을 지나다 황금나무를 보게 됐다. 사연을 알게 된 임금님은 효심에 감동해 아응애조웅과 결혼했다.

이렇게 '해피 엔딩'으로 끝나나 싶었지만, 이미 왕비가 된 아응애조웅을 향한 계모와 이복자매의 공격은 계속됐다. 이들이 왕비 자리 마저 노린 탓이었다. 결국 모녀는 음모를 꾸며 아응애조웅을 죽이기에 이르렀다.

계모 모녀는 왕비 자리를 뺏기 위해 왕에게 접근하지만 환생한 아응애조웅을 통해 모든 계략이 밝혀졌다.

결국 계모의 딸은 사형에 처해진다. 왕은 이복자매의 시신으로 젓갈을 만든 후 계모에게 먹이는 잔혹한 형벌을 가하면서 이야기가 끝난다.

‘큰 거북이 이야기’에는 미얀마 문학의 바탕을 이루고 있는 불교의 사상적 가르침이 잘 녹아있다.

주인공인 아응애조웅은 계모의 음모에도 불구하고 자비를 끊임 없이 자신의 계모에게 베풀고, 결국 왕과 다시 만나 행복한 삶을 살게 된다.

이 설화에서, 불교의 요소를 어떻게 이야기에 담았는지를 다음편에서 자세히 분석해보고자 한다. (계속)

■ 필자 소개

최재희 칼럼니스트

- 동국대 불교학과 학·석사 졸업- 미얀마 양곤대 오리엔탈학과 박사과정- BBS 불교방송 라디오 <무명을 밝히고>, <뉴스와 사람들> 등 프로그램에 미얀마 전문가로 출연- 현대불교, 트래블라이프 등 다수 매체에 칼럼 게재